Bach, Johann Sebastian (1685-1750 G.)

의 풀룻 소나타 G단조BWV1020

Flute Sonata in G minor, BWV1020

를 감상하겠습니다.

서양 음악의 아버지라고 일컫는 바하의 가문에서는 약 200년 동안에 걸쳐 저명한 음악가가 많이 나왔습니다.

아이제나하 태생인 바하는 지금까지 그의 가문의 풍습에 따라 어려서부터 바이올린을 배우기 시작했습니다.

10세에 부모를 잃은 그는 오르가니스트인 그의 형의 집에서 지냈는데, 그곳에서 피아노의 전신인 클라비어라는 악기를 배웠습니다.

그는 마침내 명 오르가니스트가 되었으며 18세기까지의 음악의 모든 경향을 한데 모아 비약적인 성과를 올렸습니다. 그것은 앞으로 다가올 베토벤.바그너 등에게 독일 음악의 터전을 마련해 주었다고 하겠습니다.

그가 활약한 시기는 바이마르 궁정의 약 10년 간이며 쾨텐 궁정 악장으로서 실내악과 오케스트라곡,독주곡 등을 많이 썼습니다.

다음은 1729년부터 27년간의 라이프치히 시대입니다.

창작에 있어서 활발한 시대였습니다.

칸타다, 오라토리오, 파시온 등을 많이 작곡했습니다.

그는 프로테스탄트의 독실한 신자였는데, 음악으로서 신에게 봉사하는 데에 그 생애를 바쳤습니다.

그의 대위법의 작법에 기반을 두면서도 여기에 화성적인 수법을 가미시켰습니다.

말하자면 화성적인 복음악(福音樂)을 지었다는 것입니다.

그러므로 베토벤은 그를 가르켜 화성의 아버지라고 까지 말한 바 있습니다.

주요 작품으로서는 대 미사곡, 마태 수난곡, 토카타 d단조 오르간곡, 기악 독죽곡, 중주곡, 합주곡 등 여러 방면에 많은 작품을 작곡 하였습니다.

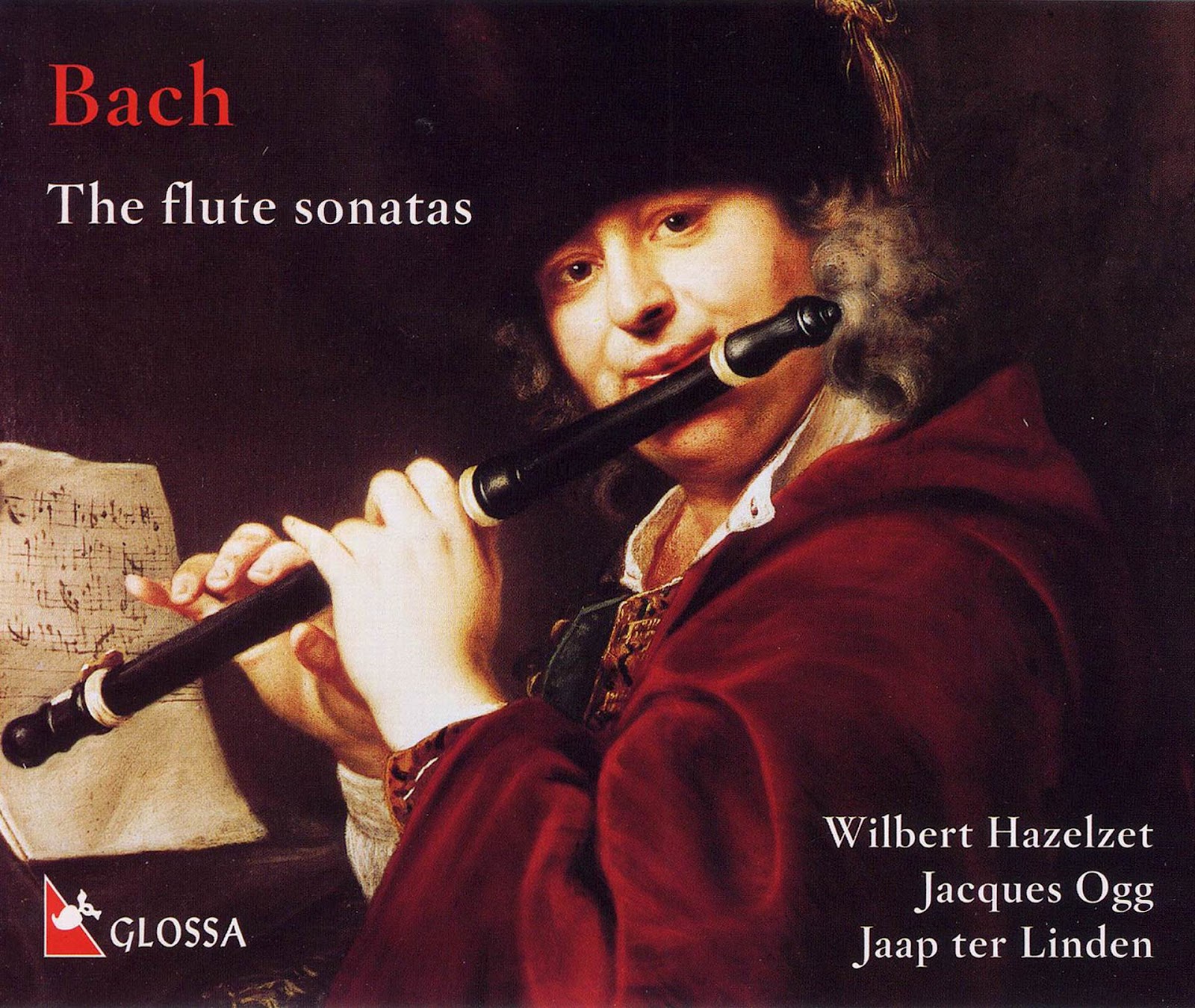

Flute Sonata in G minor, BWV1020

트라베르소(Traverso) 풀룻

플룻은 목관악기군에서 가장 오래된 악기로 일컬어집니다. 요즘의 플룻은 번쩍거리는 황금색에 여러가지 기계장치 비슷한 것도 주렁주렁 달린 멋지고 복잡한 모습이지만, 그 기원을 거슬러 올라가보면 원시인이 불던 속이 빈 뼈나 풀잎대롱 같은 것이 아니었을까 추정될 정도입니다.

동서고금을 통틀어 피리류에는 두가지 종류가 있습니다. 얇은 막(리드 또는 청이라 부르는)을 숨으로 불어 떨게 하여 소리를 내느냐, 아니면 그냥 대롱을 불어 그 속의 공기를 진동시킴으로써 소리를 내느냐의 두가지입니다. 플룻은 크게 보아 후자의 총칭입니다.

기록이 남아있는 플룻의 기원은 고대 중국, 인도까지 거슬러 올라갑니다. 피리류에는 세로로 부는 종적(縱笛)과 옆으로 들고 부는 횡적(橫笛)이 있습니다. 플룻은 횡적-즉 가로피리류의 대표입니다. 먼옛날에는 세로플룻도 많이 쓰였는데, 17,8세기 프랑스를 중심으로 가로피리가 더 널리 쓰이게 되었다고 합니다.

플룻은 리코더와 친척입니다. 리코더 하면 좀 낯설게 들리실텐데, 초등학교때 배웠던 피리가 바로 리코더입니다. 이것이 근세 유럽에서는 플룻이라고 불리기도 하면서 더 널리 사용되었습니다. 그러나 리코더는 음색의 변화가 적고 현악기와 잘 융화되지 않았습니다.

초등학교 음악시간에 불었던 피리소리를 기억해 보면 이 소리는 고음이 청량하고 소리가 도드라지긴 하지만, 너무 도드라지기 때문에 합주에는 좀 부적합하며, 부드러운 울림을 만들어내는데도 제한이 있습니다. 그래서 16,7세기까지 유럽에서 피리류의 대장이었던 리코더는 점차 플룻에게 자리를 내주게 되었습니다.

플룻의 원자재로는 원래 목재, 그가운데서도 회양목이 많이 쓰였습니다. 악기는 그 소재의 물성(物性)이 그대로 담긴 소리를 내게 마련입니다. 이 때의 목제플룻은 감미롭고 따뜻한 음색을 지녔습니다. 그런데 문제는 쉽사리 수분을 흡수하여 툭하면 부풀어오르는 바람에 소리가 자주 변하는 점이었다고 합니다. 이시절 플룻의 모습을 지닌 악기로 '트라베르소(Traverso)'라는 목관악기가 있습니다. 바흐(J.S.Bach)나 텔레만(Telemann)의 실내악곡 원전연주 음반을 들어보면 당시의 플룻소리가 어떤 것이었는지를 알 수 있습니다. 수수하고 소박한 울림이 매력입니다.

나중에 재료공업이 발전하면서는 금속제 플룻이 나오기 시작했습니다. 금속제 플룻은 벽체를 좀 더 얇게 만들수 있어서 더욱 밝고 화려한 소리를 내는데 적합했고, 요즘은 니켈, 백동 등 금속재료로 만든 플룻이 더 많이 쓰이게 되었습니다. 그렇다 하더라도 그 근본은 나무악기였던지라, 플룻은 지금도 목관(woodwind)으로 분류됩니다.

플룻이 요즘의 모습을 갖게 된 것은 1800년대 초반입니다. 그 전에는 손가락 구멍 위치도 제각각이었는데, 독일 뮌헨의 플룻 연주자 겸 제작자인 테오발트 뵘이 개량한 악기가 오늘날의 플룻 모습을 완성했습니다. 그래서 요즘 쓰이는 플룻을 '뵘식 플룻'이라고 합니다.

도이치 플룻이냐 프렌치 플룻이냐 하는 구분도 있습니다. 음정을 조절하는 손가락 구멍 위의 키(key)가 폐쇄식이면 도이치 플룻, 개방식이면 프렌치 플룻이라고 합니다. 전자가 좀 더 목가적이고 안정된 음색이라면 후자는 좀 더 화려하고 변화무쌍한 음색을 갖는다고 합니다.

1악장 (Allegro)

2악장 (Adagio)

3악장 (Allegro)

Bach, Johann Sebastian (1685-1750 G.)

Wilbert Hazelzet, Traverso Flute

Jacques Ogg, Harpsichord

'이동활의음악정원' 카테고리의 다른 글

| 아프로디테 별이 빛날 때 태어난 여인 ... 맨발의 이사도라 덩컨, 폴모리아 악단 (0) | 2020.02.05 |

|---|---|

| 푸치니 오페라 '토스카'중 '카바라도시'의 아리아 '오묘한 조화' - 테너 김우경 & 플라시도 도밍고 (0) | 2020.02.03 |

| [크로스오버] Moon Love (차이코프스키/교향곡 제5번 제2악장 Theme) - 델라 리즈(보컬) (0) | 2020.02.02 |

| 슈베르트 '겨울나그네' 中 ‘보리수(Der Lindenbaum)' - 바리톤 '헤르만 프라이 (Hermann Prey)' (0) | 2020.02.01 |

| 테너 요나스 카우프만 - 베르디 '일 트로바토레' 중 '사랑스런 그대여(Ah Si Ben Mio)' (0) | 2020.02.01 |